破産しても自分で稼ぐことをあきらめない医療職せりレアです。

※写真はAI生成画像で理想を作ってみました!かわいいでしょ?♡

(自己紹介を)YouTubeで見たい人はこちら

1987年:佐賀県で長女として生まれる

小3:バレーボールを始める

中1:両親が離婚

高校:バレーボールの強豪校で自信をなくし、バレーボールが嫌いになる

卒業後:進路が決まらず、勧められるまま整形外科に就職

病院の院長から専門学校に行くように言われ、理学療法士になる

20代半ば:理学療法士の夫と結婚。4人の子供に恵まれる

30代前半:コロナで自粛要請がかかり、副業を開始

翌年Amazon電子書籍ランキング1位7冠達成。前年度の2倍売り上げる

30代後半:廃業・破産

副業を開始したのは、コロナで働けなくなったから。

子供が大きくなったら、ここでパートから正社員になって収入もすこーし増えて、

このままで働き続けるんだろうなと思っていました。

副業を始めて、自分の力で収入を得ることができ多額の借金をした結果わかったことは、

資格取得してもネットワークビジネスやっても誰かの真似をしても、

多少お金を稼ぐ事ができても、心は満たされなかった…って事。

幼い頃から、お金の問題で悩んできた私は「お金を稼げば人生が変わる!」と思っていました。

・長女として、自衛隊でなるべくお金のかからない仕事につきながら、母を支えないといけない!

・医療の資格を持てば、将来安定した暮らしができる!

・結婚すれば、子供を産めば、男の子を産めば、女の子を産めば。。。。。。。

いつも自分にはないものを自分の外側から探し続けた結果、

望んでいた事と真逆の人生を歩んでいました。

おかげ様で、世間一般に幸せだと言われる物は全て手にいれる事ができました。

理想のマイホーム、可愛い4人の子供達、安定した資格。

でも心はなんだか満たされない。

ずっとそれがわからなくて、うつ状態…

ある時ふと気づいたんです。その原因は、

自分の外側である他人からの評価ばかりほしがっているからかも?

自分が良ければそれで良いはずなのに、その評価を他人に求めていたのかもしれないと。

そして、私の幸せは私にしかわからないし、

自分を幸せにするって事ってなんだろう?の答えのカケラが見つかったんです。

廃業してもコミュニティを離れても私は何度でも立ち上がる事ができるし、

これまでの経験や失敗が同じような思いや悩みを抱える女性のヒントになるのでは・・・?

そんな想いで日々ブログを載せています。

共感して下さる皆様との交流を通じて、共に成長していきたいと思います。

よろしくお願いします!

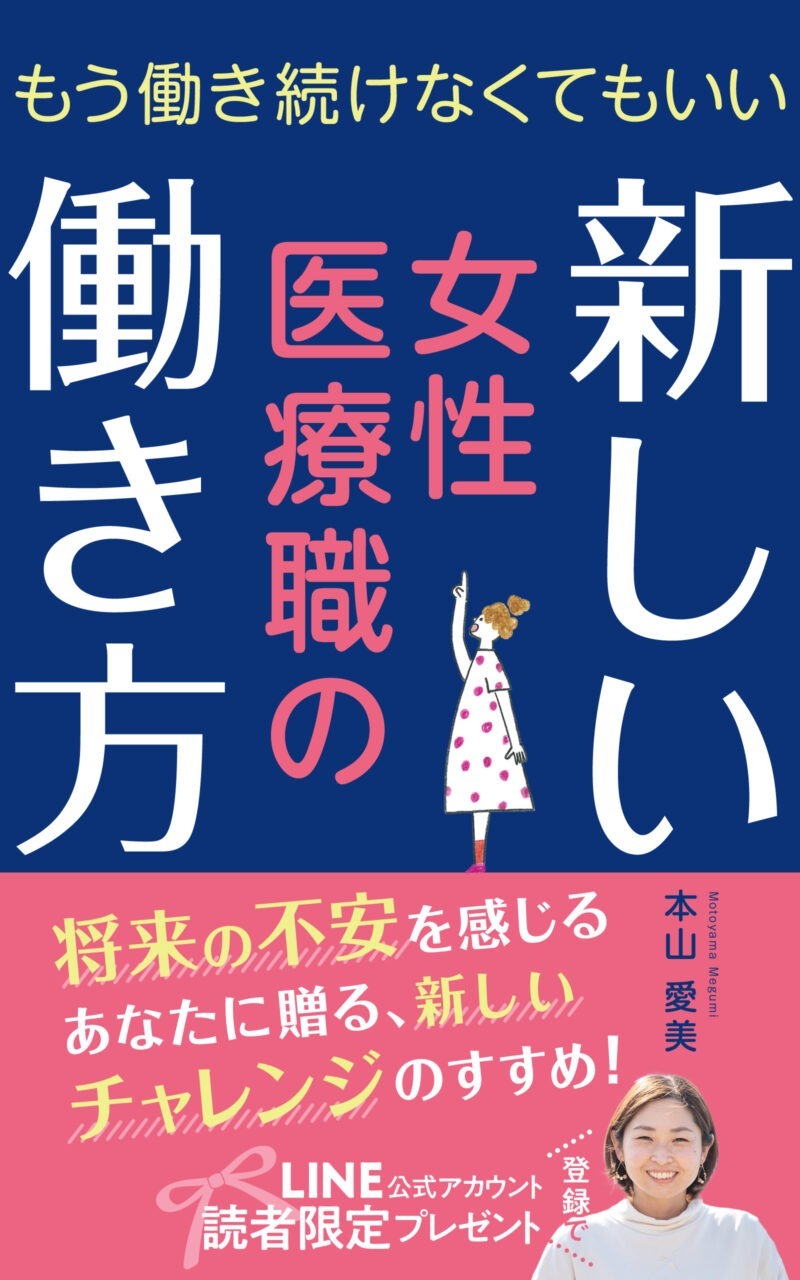

よかったら読んでみてください!

Amazon電子書籍で333円!